【特集】どうなる?弘前市の中心商店街~激動の2024年から考える未来~

2024年、『中三弘前店』の閉店によって、かつては商都の象徴として大型店舗が立ち並んだ土手町からデパートの灯が消えることとなりました。また、弘南鉄道大鰐線が2028年3月末をもって休止決定、長らく駅前で営業していた『イトーヨーカドー弘前店』が親会社の経営転換を理由に営業を終了するなど、弘前の住民にとってはショックの大きい1年でした。

弘前経済新聞では、この2024年を弘前の中心商店街にとっての大きな転換点と位置づけ、これまでの推移を振り返りながら、将来の街の姿を占います。

※記事内でいう「中心商店街」は土手町エリアと駅前・大町エリア、それぞれの周辺街区(代官町、百石町など)からなる弘前市の中心市街地を指します。

【この記事は約15分で読めます】

中三はなぜ閉店した?(はじめに)

中三は1896(明治29)年に五所川原市で創業した、青森県を代表する老舗百貨店でした。中三弘前店は1962(昭和37)年に開業。現存の建物は、旧館と新館で構成され、縄文土器をモチーフにした意匠が目を引く新館は、建築家の毛綱毅曠(もづな・きこう)さんが設計を手がけ、1995(平成7)年の大規模改装の際に建てられたもの。独創的なデザインは中心街のランドマークとして地元民に親しまれてきました。

全国的にデパート・百貨店の苦戦が続く昨今、中三についても販売不振が閉店の一因でした。弘前店は2023年8月期には2億2200万円の営業損失を計上するなど、直近3期は多額の赤字経営に陥っていました。

一方で、弘前の商圏事情については

・1970年代から商業集積の過剰状態が指摘されていた

・商業集積が時代を追うごとに分散していき中心商店街の顧客吸引力が相対的に低下

・長年の不景気と人口減少により地域購買力が年々弱体化

という構造的な懸念材料が長年にわたり存在し、それは中心商店街に立地する大型店の閉店という形でたびたび顕在化してきたと言えます。

まずは弘前の商圏における大型商業施設の変遷にフォーカスして現状を紐解いていきます。

弘前市・中心商店街の変遷

下土手町の隆盛(1960年代後半~1970年代前半)

かつては東北有数の商業都市だった弘前市。その目抜き通りとして存在感を誇っていたのが土手町商店街です。 土手町は南東から北西に伸びる約1.3キロの通りで『上土手町』『中土手町』『下土手町』に三分される街区。この中でも下土手町エリアは『かくは宮川』の存在によって商都の中核となっていました。 かくは宮川は、弘前藩の御用商人・宮川家の流れをくむデパートとして1923(大正12)年に開業。当時、東北では初となる鉄筋コンクリートの百貨店であり、津軽一円から客足を集める商業施設として半世紀以上にわたり街のシンボルとしてあり続けました。

そこから高度経済成長期終盤の1968(昭和43)年、下土手町の中三弘前店と総合書店の『今泉本店』(現・三珠第二ビル)、中土手町のデパート『ヤマダイ』(現跡地は弘前パークホテル駐車場)といった店舗が相次いで改装、大型店化したことに端を発して街の様相は大きく変わっていきます。

1971(昭和46)年には下土手町に『カネ長武田百貨店弘前店』(のちにダックシティカネ長武田弘前店)、『紅屋商事弘前店』が出店し、その後も各店が競うように増床。その下土手町の隆盛ぶりは、売場面積に換算して弘前全体の商店・施設の5分の1が、わずか約250メートルの通り沿いに密集していた(弘前市市長公室企画課『弘前市の商業(1983年)』をもとに算出)という説明で容易に推し量れるでしょう。

二極化時代「下土手 VS 駅前」(1970年代後半~1980年代)

下土手町が最盛期を迎えていた1976(昭和51)年、小規模な商店が軒を連ねていた駅前地区に開業したのがイトーヨーカドー弘前店でした。店舗面積は当時弘前最大の1万5664平方メートル。全国チェーンの地域旗艦店の参入は地元商業界を大きく揺るがしました。

当時の報道によると、「下土手町と駅前の二極化が進む」という環境変化、「人口比で売場面積の余剰が3万平方メートルにまで広がる」という商業集積の飽和が問題視され反対論が強まったものの、予定通りの開店に至ったとのこと(東奥日報社『東奥年鑑 昭和53年版』1978年)。これに対応して、下土手町の大型店も相次いで増床するなど商戦が過熱しました。

イトーヨーカドーに関しては弘前駅にほど近く、建物内にバスターミナルを有することで自店を交通の結節点にしたことが強みとなり、結果として駅前エリアの通行量が倍増し、対して土手町エリアは激減。その影響もあってか、イトーヨーカドー開店翌年の1977(昭和52)年、かくは宮川が55年の歴史に幕を下ろします。

かくは宮川の閉店は、建物の老朽化が主な原因で、1980(昭和55)年には『ハイ・ローザ』として新装開店しました。それでも、この出来事は弘前の商圏における二極化時代のはじまりを象徴するものでした。とは言えども、1980年代は中土手町に『ルネス街』、『ホテル法華クラブ弘前』(現・弘前パークホテル)や『紀伊國屋書店弘前店』が入居する『川島ビル』が開業するなど、土手町エリアの賑わいは依然として最たるものではありました。

郊外の商業集積が急増、商圏競争激化(1980年代後半~1990年代)

1980年代中盤から、弘前で「中型店」の郊外出店が目立ち始めます。この時代は、大型店の出店の際には当時の大店法に基づき商業活動調整協議会(商調協)の場で調整が図られていましたが、中型店は大店法で定める「売場面積500平方メートル以上」をわずかに満たさないことで、法規制なしに出店が可能でした。

これを背景に、競争力のある店舗がバイパス沿いに林立していきます。商調協ではイトーヨーカドー出店時点から商業集積の過剰が指摘されており、郊外型中規模店の増加は中心商店街での店舗経営に圧力を与えていくものでした。こうした動きに対応して中心街から郊外に移転する事業者も見られた中、大きな潮目となったのがダックシティカネ長武田弘前店の城東地区への移転でした。

1993(平成5)年、カネ長武田が『ビブレ弘前店』(現・さくら野百貨店弘前店)として国道7号線・弘前バイパス沿線地域に移転しました。弘前最大の店舗面積を持つ店舗が郊外に出現すると同時に、下土手町では中三、ハイ・ローザに連なる三大店舗の一角が退くことともなり、中心商店街への影響は非常に大きなものとなりました。

他方で、駅前・大町エリアには翌1994(平成6)年にダイエーを核テナントとする弘前駅前地区再開発ビル『ジョッパル』が開業。同年にビブレ弘前店も別館のホビー館(現・ラフォルテ館)をオープンするなど、商圏の二極化は「下土手町と駅前」に「中心街と郊外」が重なった構図を呈していきます。

駅前・大町エリアでは1979(昭和54)年から続いていた区画整理事業に合わせ、1989(平成元)年に『弘前駅前共同ビル』として『シティ弘前ホテル』(現・アートホテル弘前シティ)と『ショッピングプラザシティ』が開業。ジョッパルの開業などの再開発が進み、既存のイトーヨーカドーの営業力もあってにぎわいを形成しました。

弘前市圏域でモータリゼーションが進んだ中、郊外では、当時県下最大の店舗面積を誇ったビブレ弘前店を中心に広大な駐車スペースのある大型店や中型店が、車移動を主とする消費者層を取り込みました。

結果的に、商都を長年けん引してきた下土手町エリアの集客力は相対的に弱まり、弘前市などが行った通行量調査では、1993~1994年の2年間で休日の人出が約4割ダウンという結果も示されました。商業機能の遷移だけではなく、かつては土手町周辺に集中立地していた映画館が軒並み、ビブレ別館のシネコンに集約統合され、中心街から姿を消した文化的な影響も小さくはないでしょう。

この状況下で中三弘前店は1995(平成7)年、売場面積を2倍以上に大規模増床するリニューアルを敢行。現存する特徴的な外観の新館を増築し、競争力を維持しました。同年にはイトーヨーカドーも店舗増床と第2駐車場を造成。下土手、駅前、大町、城東の4地区に、それぞれ店舗面積2万平方メートル超の施設が出そろい、エリア間の競争は激化の一途をたどっていきます。

周辺市町村にSCが続々進出、土手町の大型店が相次ぎ閉店(1990年代~2000年代前半)

弘前の商圏動向は、周辺地域からの影響で変化した部分もあります。1989(平成元)年、隣町の藤崎町に『ジャスコシティ藤崎』(現・イオン藤崎店)が開店しました。これまで弘前市への入り込みが多かった周辺市町村において、ジャスコの顧客吸引力が足元の藤崎町を中心に広まり、弘前の中心商店街への大きな打撃となりました。

地元紙『陸奥新報』では当時の状況を「土手町・駅前の二極形成が細分化され"三核戦争"の様相」と紹介しています(1989年11月20日付1面)。さらに1992(平成4)年に柏村(現・つがる市柏)で『イオン柏ショッピングセンター』(現・イオンモールつがる柏)、1997(平成9)年には五所川原市で『エルムの街ショッピングセンター』と、大規模ショッピングセンター(SC)が造成され、これまで周辺市町村から弘前市に向かっていた客層の大部分を吸着しました。

こうして商業地図が書き換えられた結果、弘前の中心商店街への客足は目減りし、1998(平成10)年には核店舗の一角であるハイ・ローザが閉店します。2000年代に入ると弘前市内にも団地近辺や新興住宅地に郊外型SCが相次いで造成され、地域購買力はさらに分散。2000年(平成12)に今泉本店、2004(平成16)年に紅屋商事弘前店が撤退し、かねてから指摘されていた商業集積の飽和が、大型店の閉店によって顕在化していきました。かつて半径100メートル圏内に5~8階建ての商業ビルが5館も建ち並んでいた下土手町ですが、この時点で中三弘前店が残された唯一の大型店舗となりました。

中心商店街の「住む街」化が進む(2000年代後半~)

2000年代後半からは中心商店街に、マンションの建設という、これまでとは異なるタイプの大規模開発が見られるようになりました。マンション開発のマリモホールディングスは、2008(平成20)年に紅屋商事弘前店跡地に、2013(平成25)年にはハイ・ローザ跡地(通称・ドテヒロ)にマンションを建設します。

中心市街地での高層マンションの建設自体は駅前・大町エリアを中心に2004(平成16)年ごろから見られ始めていましたが、土手町エリアにおいては、かつての大型商業施設跡地がマンションに取って代わることで「買い物に行く街」に対して「住む街」としての性質が強まりました。空き地問題は中心商店街にとっての懸案で、特にドテヒロは「土手町衰退の象徴」とも揶揄されましたが、マンション建設によって街区の空洞化に“くさび”を打つことができたといえるでしょう。ただ、商業地の機能が失われたままであることには変わらず、集客力低下の歯止めにはなりえませんでした。

駅前・大町エリアでは、弘前駅前北地区土地区画整理(2004年~2018年)に連動する形でマリモHDやタカラレーベンがそれぞれ建設を手掛けたマンションが、2022年までに3棟立ち並ぶことになりました。このほか、2024年に土手町エリアと駅前・大町エリアに結節する北瓦ケ町で1棟が新築。合わせて10棟のマンションによって中心商店街に計722戸の居住空間が造成されました。さらに2026年には駅前3丁目に1棟(84戸)の完成を予定しています。

弘前駅前北地区の区画整理完了へ 商業施設や防災機能付き公園など(2018/03/18)

街を変えた外的要因

弘前市の中心商店街の隆盛と衰退は、これまで述べてきた通り、商圏における環境変化という内的な要因が主ですが、外的要因による影響も少なからずありました。

2005(平成17)年にはジョッパルのキーテナントだったダイエー弘前店が撤退します。これはダイエー本体の業績悪化と再建計画の一環によるものでしたが、その後のジョッパルは営業を継続するもののダイエーが抜けた穴を埋められず2007(平成19)年に閉館、大町地区の空洞化を招くこととなりました。

株式会社中三は、2011(平成23)年にも経営破綻していますが、原因は東日本大震災の直後に盛岡店が被害にあったガス爆発でした。事故の影響で盛岡店は休業(のちに閉店)し、五所川原店(2006年閉店)、秋田店(2008年閉店)の累積損失も経営を圧迫していたところで運転資金がショート。民事再生手続きを終えた2015(平成27)年からは『MiK(ミック)』(青森市)の子会社として再建を図ってきましたが、一連の出来事は2024年に訪れる中三倒産&弘前店閉店の遠因とも言えるでしょう。(※「震災により発生した爆発事故で盛岡店が休業し、」とした部分を訂正しました)

2019(令和元)年には土手町の集客力を下支えしてきた紀伊國屋書店弘前店が閉店します。同業では2000(平成12)年に今泉本店の閉店がありましたが、これは商圏内での競争激化が直接的要因でした。一方で紀伊國屋書店の弘前店撤退は出版不況や書籍のネット販売、電子書籍の普及といった、出版・書籍市場そのものの変化によるところが大きいと言えます。結果として「学都弘前」の象徴の一つが失われ、街の求心力が下がる一因になってしまいました。

2024年のイトーヨーカドー撤退に関しても、弘前店単体の営業成績ではなく、親会社の経営転換、それもグローバル経済下で外資による経営介入が強まったことに端を発するもので、足元の商圏動向とは全く切り離されたところで趨勢が決しました。

弘前の「紀伊国屋書店」が閉店 最後の営業を見届ける人も(2019/05/07)

新型コロナ禍、そして中三ショック(2020年~2024年)

前段で示した外的要因の中でも、近年で最も影響の大きかったのは、新型コロナウイルスによる社会変容でした。2020年初頭に国内感染が確認されて以後、爆発的に感染が拡大し、生活を一変させた新型コロナ。外出控え・会合控えをはじめとする行動様式の変化により、世界で深刻な消費低迷が生じ、商業界はその逆風を真正面から浴びました。

弘前の商圏でも同様で、長引くコロナ禍は地域経済を締め上げていきました。コロナ禍で伸長したのはインターネット通信販売をはじめとする非対面型の消費様式。対面型販売をとらざるを得ない地域の飲食店や小売店は苦境に立たされ続けました。

新型コロナが感染症法上の5類に移行した2023年には経済活動が本格的に再開しましたが、それまで抑制されていた企業倒産が大幅に増加。コロナ対策として国が中小企業向けに実施した、実質無利子・無担保の『ゼロゼロ融資』の返済が本格化したことにより関連倒産が多発し、県内では59件(前年比11件増)、負債総額159億8,700万円(同114億1,800万円増)に達しました(東京商工リサーチ青森支店調べ)。

弘前市内では食品スーパー『佐藤長』、中心街に構えた『ホテルニューキャッスル』といった大型老舗の倒産も発生。地元企業の経営体力は限界に達していたと言えるでしょう。

青森のスーパー「さとちょう」、民事再生法適用を申請 事業継続を模索(2023/06/26)

弘前のホテルと公衆浴場が競売へ 廃業後の施設活用に地元の注目集まる(2024/10/11)

また、弘前市の小売業を取り巻く環境は『土手町』『大町・駅前』『城東』の3極化が形成されてからの約30年で大きく変わりました。 弘前市内の小売店舗数と売場面積の推移を見てみましょう。

1995年と直近の2021年を比較すると、店舗数が半減した一方で売場面積は24万8344平方メートルから29万2700平方メートルに増加。1店舗あたりの売場面積は94.46平方メートルから207.44平方メートルに、2倍以上の増になっています。これは26年間で

・店舗の大型化が進んだ(≒小型店が淘汰され大型店が残った)

・地価の高い中心商店街から低い郊外に商業集積が遷移した

ことを意味します。

これと連動する形で、中心商店街の通行量も厳しい状況で推移しています。 中心市街地(土手町3街区、大町、駅前、代官町、百石町の計7地点)の調査によると、2023(令和4)年の通行量は1993(平成5)年の5分の1にまで減少。特に下土手町は、この30年間で減少率が最も高いエリアです。

土手町全体に目を向けると、東日本大震災以後、中規模店舗や老舗の閉店や休業が目立ちます。

弘前のゲームセンター「スペースイン」閉店へ 突然の知らせに惜しむ地元民の声(2019/03/19)

弘前中央食品市場、閉店へ 「大学いも」などは移転(2022/03/04)

弘前の「開雲堂」閉店 145年の歴史に幕(2024/05/31)

これらは土手町通りならではの特徴的な店舗であり、商店街全体の誘客力への影響は、個店の売上高や売場面積といった数字以上のものがあったと考えられます。

こうして土手町エリアの競争力が削がれていった中、来るべくして来たのが『中三ショック』でした。

中三弘前店については、前出の通り東日本大震災に関係した本体の破綻によって経営体制が変化しました。経営再建中の2012(平成24)年は、6~7階にジュンク堂書店を展開するなどのリニューアルを実施。青森県下最大の売場面積となる総合書店を館内に据えて集客力アップを図りました。

2018(平成30)年にはコスメ・レディースファッション売場だった1階にベーカリーとイタリアンレストランを組み込んだ改装をし、2019年には4~5階の衣料売場をアウトレットフロア『MACHINAKA RACK(マチナカラック)』に置き換えるリニューアルを断行。老舗百貨店でありながら先進的な挑戦で消費者に訴求してきました。

弘前の百貨店「中三」にベーカリーショップとイタリアンレストラン(2018/09/27)

弘前の百貨店にアウトレットフロア 約80ブランド、フードイベントも(2019/08/29)

しかし、2018年にはジュンク堂書店の売場を6階のみに縮小。マチナカラックの集客効果は限定的と言わざるを得ない状況が続き、コロナ禍に突入してからの2020年以降の決算では毎期、多額の赤字を計上することとなりました。 ピークの1998(平成10)年には約415億9,200万円を記録していた売上高は、閉店直前の2023年で約17億2,300万円にまで減少。2024年4月にジュンク堂書店が閉店、その後も一部のテナントが撤退し、8月末に全館閉店を迎えました。

弘前のジュンク堂書店が閉店へ 4月30日まで営業(2024/01/15)

「中三弘前店」が突然の閉店 「お別れさせてほしかった」と市民の声も(2024/08/30)

街のために今、考えるべきことは?

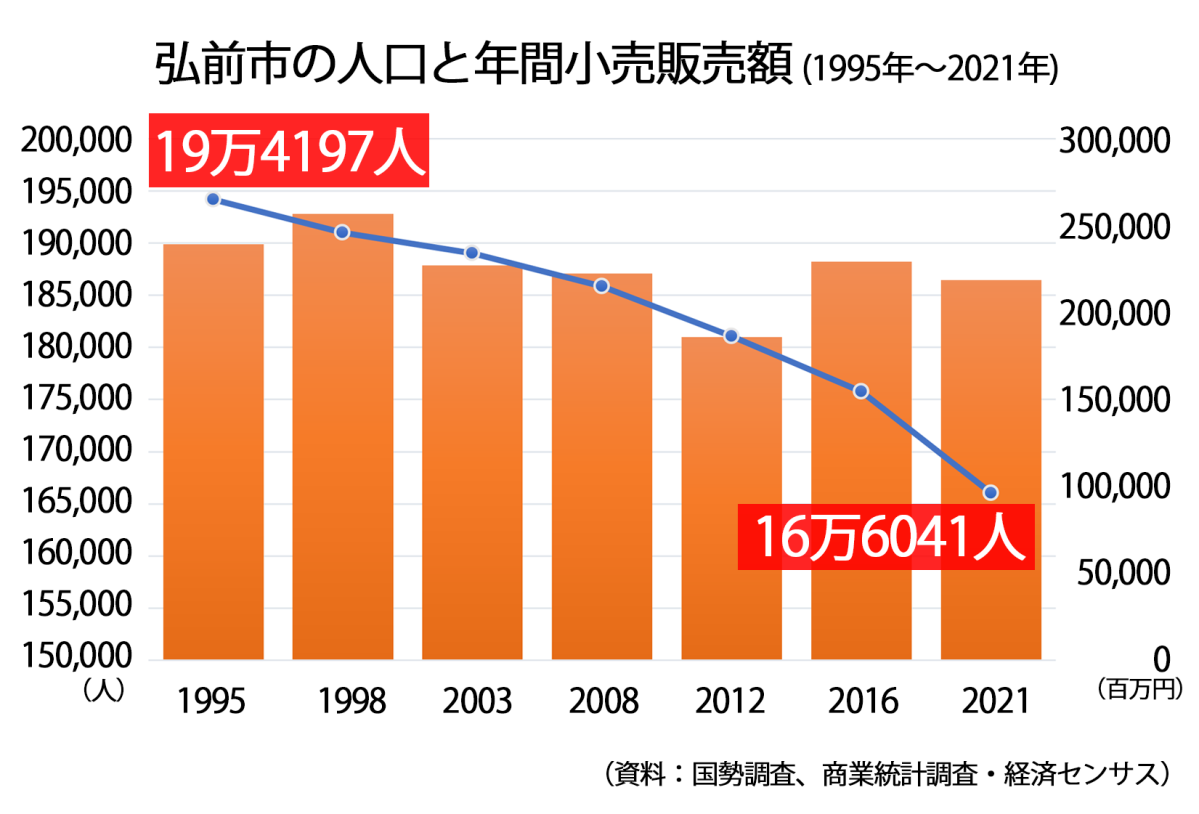

弘前市の人口は1995(平成7)年の19万4,197人をピークに減少が続き、2024年7月には16万人を割り込む事態となりました。生産年齢人口は2020(令和2)年で9万5115人と、1995年の7割程度にまで目減りしており、2035年には7万3088人にまで落ち込むことが推計されています(国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(2023年)』)。

弘前市の小売年間商品販売額は1997(平成9)年の2,568億400万円をピークに、2003(平成14)年から2021(令和3年)年までに平均2,167億1,200万円で推移してきましたが、消費者物価の上昇を加味すると減少傾向となっています。生産年齢人口が一段と減りゆく今後は、地域購買力が大きく減衰していくと考えられます。

弘前市中心商店街の大規模小売店舗は、旧大店法時代からの届け出を数えると28店舗ありますが、このうち2024年現在で商業利用されているのは9店舗(土手町3店舗、駅前/大町6店舗、休業施設は含まず)、店舗面積では半分以下に目減りしました。

商店街がかつての姿を保てなくなりつつある今、弘前の住民たちみんなが新たな街のあり方を考えるべきではないでしょうか。ここからは、弘前大学大学院地域社会研究科准教授の土井良浩さん、弘前市まちづくりプレイングマネージャー(PM)の中村公一さんに、弘前の中心街のこれからについてお話を伺います。

中心街の活性化は弘前のアイデンティティを守ること

――中三弘前店の閉店をどのようにお考えですか?

サービスが立地し、運営を維持するには一定の需要密度が必要になってきます(立地確率)。国土交通省による指標では、百貨店は人口規模が37万5000人の自治体では80%、22万5000人の自治体では50%の割合で立地しています。この人口を下回るほど百貨店はその地域に存在しにくくなると言えますが、弘前は16万都市でありながら中三とさくら野の二つを擁していました。弘前の商圏人口は津軽圏域に加えて秋田県北部域まで含まれるため、維持できていたと言えるかもしれません。

以前にはハイ・ローザや紅屋といった大型店舗が閉店した時期がありましたが、中三が閉店した今回のフェーズは人口減少の側面もあれば、新型コロナもきっかけであり、複合的要因の結果としか言えません。ただ、ヒロロ内に『TSUTAYA BOOK STORE』(2020年)ができ紀伊國屋書店がなくなったのはその前兆で、時期を前後してゲームセンター(スペースイン)もなくなりました。

滞在型店舗が新しく駅前にでき、土手町にはなくなったことで、特に若年層の人流は完全に土手町から駅前にシフトして、街のにぎわいにも少なからず影響したと思います。旧ビブレが開店したころに街なかから映画館がなくなったのも中心街の通行量に影響していると思います。

――弘前の中心市街地の現状はどう捉えていますか?

往時に比べると商業機能は低下していて、商店街の雰囲気が薄れてしまったゾーンもありますが、名店と呼ばれるお店や人が集められる施設は点在しています。この点、大手のSCは、中間層向けの店舗がセレクトされて並んでおり沢山の人々が訪れる場所にはなっていますが、全国どこの施設に行っても中身はほぼ一緒。対して、かつて土手町にアーケードがあった時代の「横のデパート」という言葉が印象的なのですが、商店街はそこにしかない個性豊かなお店たちを歩いて巡ることができますよね。

弘前の街中では通りから少し外れると、れんが倉庫美術館があったり、鍛冶町まで足を延ばせばお酒も飲めたり、ここでしか味わえない固有の体験があります。こうした特徴に着目して、中土手町の商店街組織が、歩きたくなるウォーカブルな街をテーマにしたイベント『まちなかピクニック』を主導するなど、新しい挑戦も見受けられます。ただ、かつてに比べると現在は店舗の密度が薄く、中三もなくなった今、これをどうやって濃くしていくかは課題だと考えています。

弘前の中心市街で「まちなかピクニック」 「歩きたくなるまち」目指す(2024/09/11)

――この半世紀で弘前の商業集積は中心街から郊外へ遷移していき、通行量も右肩下がりです。そもそも「中心街は活性化させるべき」という前提は正しいのでしょうか?

「活性化」を「かつてのにぎわいを取り戻す」と捉えるのは正しくないと思いますが、違った形での活性化を模索する必要はあると考えています。 このまま人通りが減ってゆくとお店も成り立たなくなり、いわゆるシャッター街になりますね。そうすると郊外店ばかりになり、それでも生活は多分できますが、ロードサイドにチェーン店が並ぶ、全国どこでも見かけるような街になるはずです。

中心街でも区画整備された駅前・大町エリアは性格が違うのですが、土手町には江戸時代から脈々と続く歴史的痕跡が蓄積されています。そこがシャッター街化していけば弘前のアイデンティティやシビックプライドも失われていってしまう。それが問題の核心だと思っています。

――活性化に向けた方策はどのようなものがありますか?

街を成立させるにはある種の協力関係が必要です。中心街が苦戦しているのは結局、市民がそっぽを向いてしまったから。お店が新たな市民ニーズに適応してこなかったからということでもあります。中にはもう一度、百貨店ができることを望む人もいるかもしれませんが、中三が立ち行かなくなった以上、現実的ではないでしょう。

まずは先にも挙げたようにユニークな個店の密度を濃くしていくこと。あとは非日常的なもの、街なかで何か面白いことをやっているという雰囲気が必要だと思います。例えば、先に挙げたまちなかピクニックを、年1回から毎月開催にするとか高頻度にして内容も多様化させていくこと。この二つの取り組みが合わさっていくと、これまでとは違うような人たちに街なかでの時間を楽しんでもらえる可能性が出てきます。

――これからの弘前の中心街はどのようになるのが望ましいでしょうか。

大事なのは「街が市民にとっての居場所となっている状態」。足しげく通うような、コミュニティが生まれる場所が街なかに点在していることではないでしょうか。街という空間だけではなくて、空間を活用したソフトと、それらを企画運営するホストとなる人がいる。街への思いを持った人が入り込んで、うまく潜在資源を活用して何かを企てていく。

そうした仕組みが回っていけばいいと思います。 「街を使う責任」みたいなものも、考えていく必要があるかもしれませんね。弘前の街でお金を使うことによって街を成り立たせる。ただ商品を売り買いするようなドライな関係でなく、「贔屓(ひいき)」や、今風に言えば「推し」といったような濃い間柄で店と客とが結ばれるようなことや、店を通じて街となんとなく繋がっている意識を現代的によみがえらせたいですよね。

街は環境に適した形に進化している途中。どう再定義するか、みんなでイメージしよう

――PMとしての取り組みについて教えてください。

中心街エリアを再生する仕事で、具体的には5年間で10件の遊休不動産を活用して新規事業を展開することと、目標達成に向けた組織づくりを進めています。直近のゴールは街なかに「スタートアップの生態系」を築くこと。「起業家の発掘と育成」「不動産再生事業」を両輪に、新規出店が連続的に生み出される環境を作ろうとしています。にぎわっている街には人が自然に集まって何かが始まるような雰囲気が必ずあります。

店舗や施設を連続的に移り歩き、どんどん人々が回遊する街になれば滞在時間や消費額は上がり、新たなにぎわいや店舗が立ち上がっていく。イコール「エリア価値が向上した状態」といえます。 エリア価値を上げることの根本には安全で快適な市民生活の維持があります。人口が減少すれば税収も減っていき、行政サービスの質が下がることにもつながりますよね。自治体の自主財源のうち4割を占めるのは固定資産税であり、空き店舗を減らすことは税収の底上げになります。中心街活性化の最終的なゴールは弘前市民全体の幸せなんです。

――中心街の現状についてどう感じていますか?

スタートアップの生態系を築くには「この街なかで事業を始めたら面白そう」という期待値が高まらないといけません。その点でバッドニュースが連続的に起こる状況は良くなくて、中でも中三の閉店は、想定していたとはいえ大きなダメージです。ただ、私は街を生物と考えています。そして現在は年齢を経て老い衰えているのではなく、環境変化に順応して進化している状態。弘前の中心街も時代に適した形に変わっていく過程にあると感じています。

今の時点では詳しく発表できませんが、2025年度中に複数件、遊休不動産を活用した新規事業が計画されています。街なかに新しい動きが弘前の住民にも見えてくれば、なんとなく希望も出てくるんじゃないかと思っています。

――街の活性化についての方策を教えてください。

中心街のエリア価値を上げていったとしても、かつてのようなにぎわいは戻らないでしょう。ただ、土手町が古くから目抜き通りとして機能してきたからといって、それに固執する必要はなく、街の在り方を再定義することが必要と考えています。自分は土手町を中心には据えていなくて、まず着目しているのは代官町です。魅力ある個性的なお店が近年建ち並ぶようになり、そのいい流れを拡張していくのが良い方策と考えています。百石町も活性化のしがいがありますね。

メインから一本外れた通りを盛り上げていくと、おのずから全体が活性化していきます。上土手と中土手に接する代官町、下土手から続く百石町を盛り上げることで、最終的に土手町の上から下までがウォーカブルな雰囲気でつながるイメージです。

――弘前市中心街での事業展開に関して現状の課題はなんでしょうか。

開業と運転に掛かる資金の高さがネックになっています。物価や原材料費が上がっている状況ですが、銀行からの貸出上限は変わっておらず、居ぬきでしか開業できないレベル。かといって、居ぬきにちょうどいい物件もなかなかない。特に土手町は給排水管が細く、地中2メートルくらいの深さに埋まっているため、飲食店など水を使うお店の開業には多額の費用が必要だとわかりました。土手町で目立つのは間口が狭く奥に長い、ウナギの寝床のような物件で、昔は手前を店舗、奥を住居として使っていた名残から、水回りは生活用の設備になっているんですね。

そして家賃の高さも大きな問題になっています。土手町の家賃は基本的に1980~1990年代のピーク時からほぼ変わっておらず、借り手がつかないであろう空き店舗も少なくない。営業を終える店があっても、新たに開業する店があれば空き店舗はそう増えませんが、弘前の中心街では閉店のスピードと開店のスピードがかみ合っていないのが現状と言えます。

――そうした課題解決に向けた取り組みはありますか?

2025年夏以降にも、電力会社を立ち上げる計画が進んでいます。電力料金の一部をテナント補助などのまちづくりに生かす取り組みで、将来的には燃焼効率が良くCO2吸収量も高い燃料用作物のジャイアントミスカンサス(オオススキ)を弘前市内で栽培、ペレット燃料化して発電事業者に供給したり、積雪発電を導入したりしてエネルギーの地産地消も図っていきます。 狙いは弘前の住民や弘前に関係する人々が、弘前の街に投資していく文化の育成です。

弘前はシビックプライドが非常に高い街です。まずは電力会社を変えてみるところから緩やかに導入して、元々弘前にあった「地域に投資することが格好いい」とする旦那衆マインドの復活を展望しています。これを足掛かりにして、ゆくゆくは地域ファンドも組成したいと考えています。

――今後の弘前の街についての展望を教えてください。

弘前の街の最盛期を知っている人は、まさに通行量グラフの右肩下がりに沿うような形で諦めや期待値のなさを抱いているかもしれませんが、自分は弘前の外の人間でその推移を知らない分、ここからがスタートという感覚です。全国各地の、より深刻な空洞化が起きている中心街があるのをみれば、希望は持てる状況です。

弘前の中心街がピークを迎えた1970年代中盤から数えると、2024年でおよそ50年。これを一区切りとすると、2025年は次の半世紀に向けての1年目と捉えています。先にも述べた通り、街は変化している最中で、これからどう進化していくのかは弘前の住民たちがそれぞれ思い描いて創っていくものなんだと思っています。

人がごった返す1980年代のような街は取り戻せませんが、弘前の中心街が違う形に再定義され、にぎわいが生まれる未来がぼくには想像できます。「誰かがやってくれる」ではなく、弘前の住民みんなが自分たちで街を動かす意識を持ってもらうことがとても大事です。

終わりに

ここまで弘前市内の商業地図の変遷についておおよそ半世紀を振り返りつつ、有識者や実務家の見解を交えて弘前の中心街の現状と今後についての方策を紹介してきました。

「弘前の街が衰退している」と言われて久しいですが、「中三弘前店の閉店」「弘南鉄道大鰐線の休止決定」という相次ぐ悲報が、その印象を決定付けてしまった感はあります。この50年間を振り返ると、土手町は通行量の減少が著しく、往時は林立していたデパートがゼロになるという凋落の一途をたどったことになりますが、対して駅前・大町エリアにおいては大規模な区画整理によって商業地化を遂げ、発展したという歴史になります。弘前という都市の印象を土手町の様子と結び付けて認識している人の割合はいまだに多いということでしょう。

一方で、中三弘前店の閉店が報じられた際にSNSで気になったのは、街のシンボルの喪失はさておき「中みそはどうなるの?」という声の大きさでした。弘前のソウルフードと呼ばれるみそラーメンの人気店が消えることは一大事ですが、どこか土手町から核店舗が失われることへの危機感が追いやられているようで、その後にヒロロでの営業再開が決まるや、その一報を手放しで喜んでいるような人が少なくなかったことから、かつての「土手町ブランド」はもはや存在せず、街の求心力が急速に失われてしまったと痛感しました。

中三は赤字経営が続いていたとはいえ、土手町という街区に直近でも年間17億円以上の売り上げをもたらしていていました。街はそれに相当する買い物客を失ったことで、どん底の状態を迎えたと言えます。ここから上向いていくのか、底が抜けて落ち続けるのかは、これからの取り組みに懸かってくるところですが、大切なのは弘前の住民が一人でも多く街に注目し続けること、関心を持ち続けることではないでしょうか。

弘前経済新聞では今後も、地域の気になる経済ニュース、街に出かけたくなるような情報をみなさまに提供していきます。

(編集局記者・福田藍至)

資料協力:弘前市、北方新社、小野印刷、藤巻健二さん