【リポート】「自分には関係ない?」弘前の未来に必要なまちづくりとは

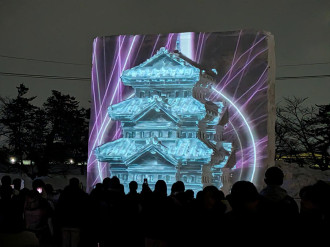

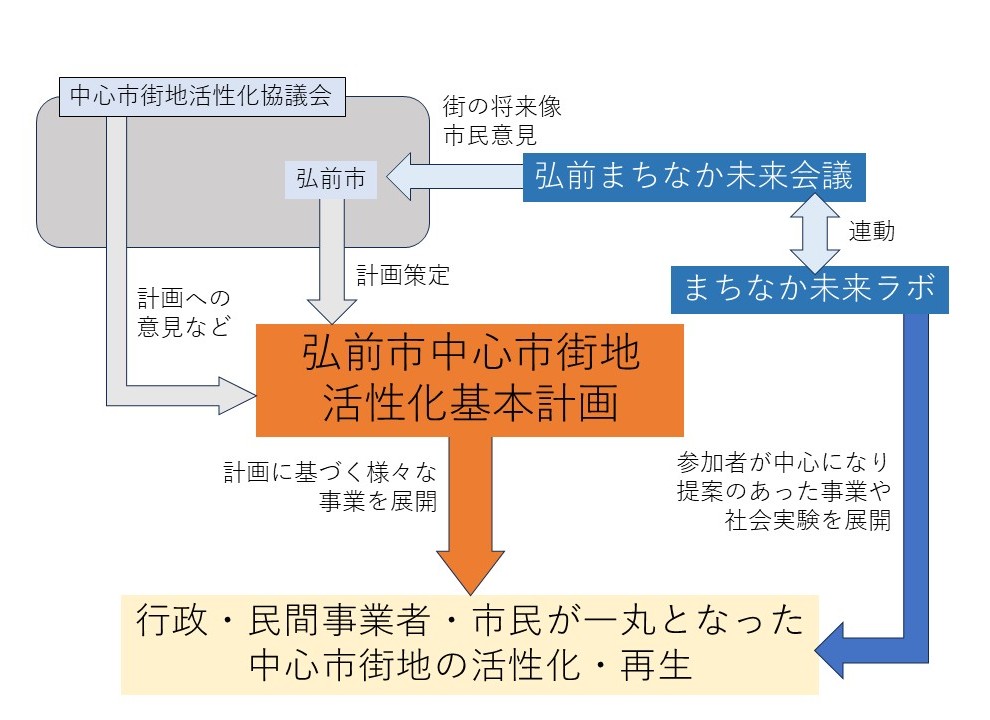

弘前市の中心市街地が抱える課題と未来について、市民と共に考える「弘前まちなか未来会議」(以下、市民会議)が8月29日、開催されました。市ではこれまで、国の支援を受けながら中心市街地活性化を推進してきました。市民会議は、広く市民の意見やアイデアを取り入れながら、第3期の中心市街地活性化基本計画の策定を目指す、新たな取り組みです。今回の第1回会議と、全4回のワークショップ「まちなか未来ラボ」を踏まえて、市民提案を基本計画に反映させていきます。

市民会議には約150人が参加。弘前の中心市街地の現状を共有するとともに、専門家による基調講演やパネルディスカッションを通じて、これからのまちづくりの方向性を探りました。

目次

序:弘前市の現状とこれまでの取り組み

1:基調講演「クジラからイルカへ ~これからの中心市街地活性化」

2:パネルディスカッション「あなたにとって弘前のまちなかとは?」

3:それぞれの立場から見た「まちなか」との関わり

4:次世代からの問い「若者に何を求めているのか」

5:それぞれが描く、これからの「まちなか」

6:今後について

序:弘前市の現状とこれまでの取り組み

弘前市中心市街地活性化基本計画について

第1期計画(2008年7月~2014年3月)

ヒロロの前身である商業ビルを複合商業施設として整備した「弘前駅前地区再開発ビル再生事業」

FMアップルウェーブの情報発信機能を備えた「土手町コミュニティパーク整備事業」

第2期計画(2016年4月~2022年3月)

繁華街・鍛冶町の一区画を「つながる小路」として整備する「城東閣リノベーション事業」

(写真提供=ひろさきウォーカブル推進会議)

弘南鉄道中央弘前駅と土手町を結節する「ルネスアベニューリノベーション事業」

弘前れんが倉庫美術館を核とする「吉野町緑地周辺整備事業」

弘前市ではこれまで、上記のような中心市街地活性化策を推進してきました。しかし人口減少や郊外型大規模施設の発展など中心市街地を取り巻く環境は依然として厳しく、その再生が喫緊の課題となっています。

弘前市では中心市街地の目指す方向性と将来像を示した「弘前市中心市街地活性化ビジョン」を策定し、3つの将来像を示しています。

・暮らす:便利で活き活き・のびのびと暮らせるまち

・働く:多様な事業活動によって賑わいあふれるまち

・訪れる:幅広い人が訪れ、新しい発見や体験ができるまち

これらを踏まえ、第3期計画に市民の意見を反映させるため「弘前まちなか未来会議」と「まちなか未来ラボ」を新設。行政と民間事業者・市民が一丸となって中心市街地の活性化を図ります。

1:基調講演「クジラからイルカへ ~これからの中心市街地活性化」

桜田宏市長による市民会議の概要説明に続き、弘前大学教育学部特任教授の北原啓司さんが基調講演を行いました。

北原さんは、冒頭で「あれもなくなった、これもなくなった、と、みんなが知っている現実がある」とした上で、「これまでのまちづくりは『クジラ』を尊重してきましたが、これからは賢い『イルカ』を育てていかなくちゃいけない」とテーマを提示しました。

【特集】どうなる?弘前市の中心商店街~激動の2024年から考える未来~

北原啓司さん

北原啓司さん

中心市街地活性化は「中心商店街の人たちを優遇する施策」「郊外の住民には関係がない」などと勘違いされがちだ、と言及した北原さんは、その本質を「まちなかを元気にすること」「誰もが行ってみたいと思う魅力をつくること」であるとしました。その上で、大規模な再開発ビルや全国規模の小売店を「クジラ」と表現し、それらに頼る時代は終わりを迎えていると指摘。これからのまちづくりに求められるのは、地域に深く関わりたいと願う「関係人口」、すなわち賢く動き回る「イルカ」を育てることだと強調しました。

北原さんは「イルカ」の一例として都市再生推進法人を説明。

市町村が指定するまちづくりの担い手。まちづくりに関するノウハウや人材が豊富な民間団体に公的な役割を与え、都市再生を支援する。市町村や民間では難しいエリアマネジメント(公共空間の管理やイベント企画など)を担うことが期待されており、都市再生整備計画や景観計画の提案権を持つため、自ら積極的にまちづくりを進めることができるのが特徴。

西日本の都市を中心に多く分布し、特に和歌山市では同法人が10以上あって相互連携して活動していることを例示。「イルカの活動があって初めてクジラが力を発揮できる。イルカの取り組みがつながっていくことによりエリア全体の魅力が向上していくモデルを各地域が考えています」と紹介しつつ「弘前でもその素地ができつつある。共通の戦略を持ちながら個々の場所で身の丈でワクワクするような夢を描く―それがこのまちなか未来会議の目的なんです」と示しました。

北原さんは、単なる物理的な「空間」と、人々の思いが宿る「場所」の違いを論じ、空き家や空き店舗という「空間」を、いかに「場所」に変えていけるかが鍵だと語ります。その考えの原点として、青森市で公園を掃除していた少女の「だって、ここ私たちの場所だもん」という言葉を紹介。「弘前にいる30年間でぼくに一番影響を与えた言葉です。みなさんのまちなかには、そう言える場所がありますか?」

銭湯跡を利活用した黒石市の「松の湯交流館」。外部空間の使い方の好例として、こみせや商店街の裏地(かぐじ)が挙げられた

銭湯跡を利活用した黒石市の「松の湯交流館」。外部空間の使い方の好例として、こみせや商店街の裏地(かぐじ)が挙げられた

そんな「場所」づくりのヒントとして「外部空間」を紹介。屋内で展開されてきた活動を屋外または半屋内で展開すること、街に点在する隙間や路地を滞在空間として利活用していくことに、街の面白さを引き出す余地があると論じた上で、北原さんは「雪国だからこそ外部空間のデザインが重要。その延長で外部空間が室内につながっていく可能性もあります」と、黒石市のこみせなどを例示しました。

黒石市については「まち育て」戦略の好例としても紹介。まちづくりを担う次代の人材を育てることをメインに据え、商店街の裏地「かぐじ」や銭湯跡などを活用した公共空間の造成と並行し、学び育ったプレイヤー(=イルカ)たちが組織化して「場所」づくりに取り組んだ結果、エリアリノベーションが進んでいることを解説しました。

最後に北原さんは「『自分には関係ない』と悠長には言ってられない、待ったなしの状況です。『マンションができれば心配ない』『中三の跡地に何かができる』と喜んでいる間に街の病は進行していきます。これからやるべきことは、人々の思いと行為で空間を場所に変えていくこと。『街に関係したい』という気持ちから生まれる意識やプライド、ビジネス感覚で場所をマネジメントしていくこと。それを一緒にやっていきましょう」と呼びかけました。

2:パネルディスカッション「あなたにとって弘前のまちなかとは?」

基調講演に続き、パネルディスカッション「あなたにとって弘前のまちなかとは?」が行われました。

座長:北原啓司さん

パネリスト

大川誠さん(株式会社大川地建代表取締役)

平山幸一さん(弘前中土手町商店街振興組合理事長)

浜田大豊さん(株式会社生き活き市場代表取締役)

石山紗希さん(株式会社ORANDO PLUS代表取締役)

福田藍至さん(株式会社コンシス 弘前経済新聞記者)

3:それぞれの立場から見た「まちなか」との関わり

大川誠さん

大川誠さん

不動産業の傍ら、まちづくり活動にも携わる大川誠さんは、自身のまちづくりにおけるキーワードを、いろんな人が集まって楽しむ「界隈(かいわい)」であると紹介。 「ある移住者の方から、東京では出かけても知り合いに会うことはまずないけれど、弘前は『人と会える街』なのが非常にいいと聞いた。現在のまちづくりで取り上げられているホッピング(複数の店を巡る)やウォーカブル(歩いて楽しめる)が僕の考えている『界隈』と一致しました」と話します。

事業主として空きアパートをリノベーションした長期滞在型ホテル「irigo APARTMENT HOTEL HIROSAKI(イリゴアパートメントホテル弘前)」でも、長く滞在してもらうことで、街の「界隈」で遊び、その魅力を深く体験してほしいと大川さん。さらに、中央食品市場跡地ではコーポラティブハウス「土手町テラス」の建設計画が進行中で「ただ住むだけじゃなくて、コミュニティづくりの場所にしたい」と意気込みを述べました。

弘前にアパートを改装したホテル「イリゴ」 1階に商店、3階には居住者も

弘前中央食品市場跡で「土手町テラス」現地説明会 遊歩道計画も

平山幸一さん

平山幸一さん

大正2年創業の歴史を持つ万年筆店「平山萬年堂」を営みながら、弘前中土手町商店街振興組合の理事長を務める平山幸一さんは、商店街の変遷と誇りを語りました。「県外で仕事をしたのち、私が弘前にUターンしてきたのは2000年。そのころから、学生時代まで思い出にしていた施設がどんどんなくなっていきました。土手町は名店がそろっている通りだと誇らしげに感じていましたが、いつしか車で郊外に行く人が増え、何かをしないと人が集まらない街になっていってしまった」と述懐。

その中で街の象徴であった「一戸時計店」が空き店舗となり物件存続の危機に瀕していたところ、クラウドファンディングを活用して商店街の資産として残した活動に取り組みました。「訪れる方たちが『変わらないね』と言ってくれるものを残していきつつ、『でもちょっとだけ変わってるんですよ』という風に、いろんな形で活用してもらいたい」と呼び掛け。一戸時計店が隣接する土手町テラス計画とも連動する考えを示しながら、歴史を守りつつ新しい価値を生み出す活動の重要性を述べました。

弘前・土手町のシンボル「一戸時計店」 時計台保存のための資金募集

浜田大豊さん

浜田大豊さん

「虹のマート」を運営する生き活き市場代表の浜田大豊さんは、若い世代ならではの視点を示しました。虹のマートを「あくまで市民のための市場であり、観光客向けの市場では決してない」と位置付けた上で、市の人口減少問題に強い危機感を表明。 「2050年までに人口が39%減るとしたら、お客さんもそのまま4割近く減る。そうなった時に、そもそもこういう市場を運営していくこと自体が無理なんじゃないかと思ったんです」とした上で「虹のマートのことだけを考えていてはいけない。弘前市というものが、きちんと成り立っていないと、僕らの商売は成り立たない」と強調。

その考えから、市場の隣にある遊歩道の活用に着手。道路占用許可を東北で初めて取得して「ひとまちこみちプロジェクト」として、ゴミ拾いを兼ねたコーヒータイムや、テイクアウトしたお酒を楽しむスナックイベントなどを仕掛けています。「自分たちの街は、誰かが決めたまちづくりに準じるんじゃなくて、自分たちがしたいようにもっとうまくカスタマイズして、自由に使っていけばいい」と、市民が主体的に公共空間を使いこなす未来を提案しました。

弘前「虹のマート」が農林水産大臣賞受賞 青森県内では30年ぶり

石山紗希さん

石山紗希さん

「人づくり」と「場所づくり」の両輪でまちづくりにアプローチしている石山紗希さんは「いろいろなチャレンジをする人、自分なりのチャレンジをする人が次々に出てくる街が、持続可能な街だと考えています。関わりの余白を作る、その前後の点と点を線にしていくようなプロジェクトを作る、というところを意識している」 と自身の取り組みを説明。移住起業家を支援するプログラムや、県外の若者がねぷた祭りを手伝う関係人口創出事業などを通じて、多くの若者を弘前に呼び込み、定住に繋げた実績を紹介しました。「ORANDO」を、そうしたプレイヤーが集い、挑戦が生まれるコミュニティ拠点として位置付けています。

弘前でゲストハウス開業プロジェクト リンゴの木箱を使うドミトリーも

「弘前ねぷたまつり」プログラム体験者募集 今年は地元民向けコースも

福田藍至さん

福田藍至さん

これまで街のプレイヤーたちや中心市街地のニュースについて、前職の地方紙記者時代から取材してきた福田藍至さんは「街は形だけではなく、そこに息づいている人たちがいて初めて熱を帯び、大きなうねりが生まれていくもの。『街とは人』なのだと気付かされた」と述べました。プレイヤーたちに感化される形で、自身もイベントの運営に携わるようになったことも、街の面白さの一端として挙げました。

弘前のリンゴ畑でクラブイベント「プリマビスタ」 節目の10周年

弘前でポップカルチャーイベント2年目開催へ 「週刊ファミ通」編集長も

4:次世代からの問い「若者に何を求めているのか」

ディスカッションが熱を帯びる中、会場の高校3年生から「ニュースとかで『若者に知ってほしい』『次世代につなげたい』とよく聞くが、何を求めているのかがよく分からない。皆さんが若者に求めていることがあったら知りたいです」という、本質的な質問が投げかけられました。

この問いに対し、パネリストからはさまざまな答えが返されました。大川さんは「我々の年代から『こういうのを望む』というのは間違っていると思う。自分たちはどういう暮らしをつくっていきたいのかを、逆に聞きたい」と投げ返しました。

平山さんは「他県の人に弘前について『お城と桜とリンゴ』だけでなく、他のいいところをたくさん言える人であってほしい」とし、それが関係人口や移住者増につながることを期待しました。

市民会議で発言する桜田宏市長

市民会議で発言する桜田宏市長

浜田さんは「弘前には何もないと思って上京したけど、帰ってきたら虹のマートがすごい場所だと思い知って。弘前にある面白い要素は誰かが踏ん張ってきたからこそ残っているんだと思います」と振り返り、「若い子に弘前の良さを知ってほしいという思いは特になくて。それはその人自身が決めること。だから自分の好きなことを頑張って探してほしい。それが弘前に関するものであれば、そうだと分かるまでの時間を僕らが踏ん張るので」とエールを送りました。

石山さんは「青森では『仕事がない』『給料が安い』『どこの店も閉店する』など、ネガティブな情報を浴びて育って、いつのまにかそれが自分の考えにすり替わってしまっていると感じていて。自分で知ろうとする姿勢を持ち、自分はどうしたいかを考えていけることが大事だと思います」と語り掛けました。「あと、なんかちょっと最近『素直でいい子』が多すぎません?もっとわがままに噛みついていけばいいのにって思う!」とも。主体性と積極性を求めていました。

最後に桜田市長もこの質問に言及。「衝撃的な発言を受けて、根っこから考え方が変わる感じがします。若い人も年齢を重ねた私たちもいろんなことに挑戦ができる。それができる街が弘前だ、となっていけばいいと感じました」と述べました。

5:それぞれが描く、これからの「まちなか」

ディスカッションの締めくくりに、各パネリストが今後の展望を語りました。

大川さんは、イリゴアパートメントホテルの開業をきっかけに土手町の人々と関係を持ちたいとねぷたまつりに参加したことを挙げ「かつてデパートの社員や商店の従業員など、あれほどでていた土手町のねぷたが、今は5人ぐらいで運営していることに非常にショックを受けた。僕はまず、土手町のねぷたを盛り上げたい」と宣言し、関係人口のきっかけとして祭りの参加者を募りました。

平山さんは、大川さんの発言を受けて「当たり前にあるものがある日突然なくなったりする。ねぷた団体も街も一緒で、まさかなくなるとは思ってなかった店がどんどん姿を消しました」と述べ、「ただ逆に、以前では思いもしなかった新しい店もできている。これからどんな街になるかはわかりませんけども、楽しく活動するためにどんな人たちと面白いものを作っていいか、新たにできた関係人口と一緒にやっていくことで、街に楽しみが広がっていくのではと思っています」と展望を語りました。

浜田さんは「これからどんどん空き店舗が増えて街がスカスカになっていくかもしれません。祭りも減っていくかもしれない。でもそれって不幸なことばかりなんですかね? もしかしたら自由に使えるスペースが増える見方ができるかもしれないですよ」と呼び掛け。自身のひとまちこみちプロジェクトを引きながら「『もっとあの辺に人がくればいいな』というわがままだけで始まっていること。みなさんのお住まいの近くでも申請1本出せば同じようなことができるかもしれない。街って、自分たちのわがままでもっとうまく使えるんじゃないかなと思うんです」と市民による空間活用の可能性を改めて強調しました。

石山さんは「暗いニュースが続いているので危機感を持っている方が多いと思います。ただ、危機感だけあっても悲壮感が漂うのは面白くない。人口が減っていくのは、この規模の街ではしょうがないけど、その分、密度の濃さを強くしていければ」とした上で、これから開催されるワークショップに触れて「主語を弘前とか地域にするんじゃなくて、『自分だったらちょっとこういうのやってみたい』とか『これ俺やるよ』とか、そういう議論が理想」と、当事者意識の重要性を語りました。

福田さんは、現在の中心市街地に横たわっている問題について言及しました。「土手町の空き店舗率が高い背景には、長年高止まりしている賃借料や、使いみちが制限され、改修コストもかかる古い長屋物件の多さが参入障壁になっている」とし、「『出店機会の減少』と『人通りの減少』の悪循環が中三弘前店の閉店で加速しているのが今の土手町」と指摘。建設資材の高騰や防火地域ゆえの建設規制から新築物件が建てられない状況も相まって、空き店舗が更新されずに駐車場化してゆき、街並みが喪失されうる未来について問題提起しました。これらの課題を受けて、解決案として空き店舗を客室として活用する「分散型ホテル構想」などを提示。「専門家の現実的なアイデアを下敷きに自分たちなりのアイデアを肉付けしていくことで違うまちづくりの景色が提案できるのでは。そうしたアプローチがこれからのワークショップで必要」としました。

最後に北原さんは、現在の中心市街地活性化ビジョンの「暮らす」「働く」「訪れる」に触れて「これに『関わる』を入れるべき」とし、関係人口を育てていくことを盛り込みました。また、パネリストの発言を「界隈」「シビックプライド」「外部空間の活用」「人を育てる」「シビアなデータと向き合う」と総括。「どんな議論になっていくかはこれからがスタート。妄想と覚悟を持ちながら、みんなで『この街が好きだ』と言いたい。次の機会には意見を言いたい人がもっとたくさん来るような会にしていきたい」と締めくくりました。

6:今後について

「弘前まちなか未来会議」と連動する形で、ワークショップ「まちなか未来ラボ」が始まります。9月~12月の全4回を通じ、まちなかの具体的な将来像をイメージし、アイデアや事業構想を具現化していきます。

ファシリテーターは弘前大学大学院地域社会研究科の土井良浩准教授。

9月27日:土手町コミュニティパーク

10月25日:弘前市観光館

11月22日:弘前市観光館

12月13日:土手町コミュニティパーク