青森県りんご対策協議会は、2025年11月4日(火)に、旬を迎えるりんごの健康効果について最新トピックスを紹介するメディア向けセミナー『“1日1個のりんご”が変える、食と健康のこれから ~「発酵性食物繊維」豊富なりんごのパワーとこれからの季節を元気に過ごすためのヒント~』を開催いたしました。

本セミナーでは、京都府立医科大学大学院生体免疫栄養学講座教授の内藤裕二先生より、基調講演として、腸内フローラと食物繊維の関係についてお話しいただきました。また、消化器内科医・美腸・美肌評論家の工藤あき先生からは、りんごが「ドクターズフルーツ」と呼ばれる理由を解説していただき、果物研究・発信をライフワークとされている果物兼りんごマニアのはたんきょーさんには、映像出演の形でりんごの豆知識や美味しく食べるためのポイントをご紹介いただきました。

(左:青森県りんご対策協議会 里村桃子 中央:内藤裕二先生 右:工藤あき先生)

基調講演:腸内フローラと食物繊維 健康長寿に向けて/内藤裕二 先生

講演中の内藤裕二先生

◆ 健康な老化(ヘルシーエイジング)を招く食事 ~食物繊維が鍵

アメリカで実施された30年間・105,015人の大規模追跡調査により、8つの健康的な食事パターンすべてが健康な老化に有効であることが明らかになりました。健康な老化と各食品との相関関係を調べた結果、野菜、ナッツ、果実類、全粒穀物など食物繊維が豊富な食材には正の相関があることがわかりました。植物ベースの食事は、フレイル、認知症、脳卒中、心血管病のリスクを低減させ、食物繊維の摂取は全死亡率、心疾患、糖尿病、大腸がんのリスクを減少させることが多数の研究で示されています。

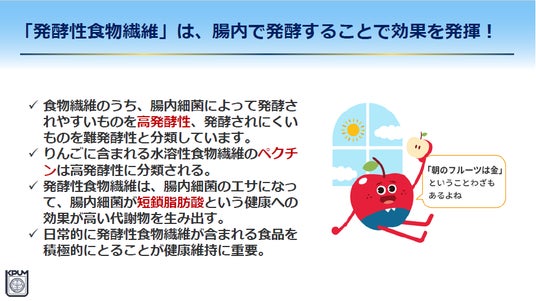

◆ 「発酵性食物繊維」が腸内で健康をつくる

食物繊維のうち、腸内細菌によって発酵されやすいものを高発酵性、発酵されにくいものを難発酵性と分類しています。りんごに含まれる水溶性食物繊維のペクチンは高発酵性食物繊維に分類され、腸内細菌のエサになります。発酵性食物繊維が腸内で発酵することで、腸内細菌が「短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)」という健康への効果が高い代謝物を生み出します。日常的に発酵性食物繊維が含まれる食品を積極的にとることが健康維持に重要です。

内藤裕二先生 基調講演1

◆ 今注目の成分「短鎖脂肪酸」

短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に傾けることで悪玉菌が過剰に増えるのを抑制し、大腸のぜん動運動を活発にします。さらに、受容体を介して炎症・代謝・免疫・アレルギー・食欲・中枢機能に幅広く影響を与えます。

高発酵性食物繊維の含まれる食品を摂取して、それらを腸内細菌の力で発酵させ、大腸内で自ら短鎖脂肪酸産生することが重要です。

◆ りんごは低カロリーで栄養価の高いフルーツ ~りんごの皮は食物繊維の宝庫

りんごには食物繊維、カリウム、ポリフェノール、ビタミンCなどが豊富に含まれています。「一日一個のりんごで医者いらず」と言われる所以です。

りんごの皮には食物繊維が豊富に含まれており、皮ごと食べることで栄養効果を最大限に得ることができます。しかし、りんごを皮ごと食べる人の割合は、男性が28.1%、女性が21.5%にとどまっています(国民健康・栄養調査、平成29年)。皮ごと食べることで、発酵性食物繊維であるペクチンを効率的に摂取でき、短鎖脂肪酸の産生を促進することができます。

内藤裕二先生 貴重講演2

◆ 京丹後コホート研究 ~食物繊維とフレイルの関係

京都府京丹後市で実施されている「京丹後多目的コホート研究」では、100歳を超える人の割合が全国の3倍という地域住民の健康データを2017年から収集しています。

研究の結果、フレイル群では非フレイル群に比べて食物繊維の摂取が少なく、特に豆類やその他の野菜由来の食物繊維が不足していることが明らかになりました。また、食物繊維摂取量と腸内細菌叢には相関関係があり、非フレイル群では有益な腸内細菌の占有率が高いことも確認されています。

◆ 食物繊維は認知症を予防する

3,739人の日本人(40-64歳)を19.7年間追跡調査した結果、食物繊維の摂取量が多いほど認知症のリスクが低下することが示されました。また、慢性腎臓病患者においても、食物繊維を多く摂ることで死亡率が減少する可能性が報告されています。

世界長寿サミット宣言4つの柱の中でも、「植物ベースの食事」として「植物性たんぱく質や食物繊維の豊富な食事を、仲間と共に楽しむこと」が掲げられました。りんごなどの発酵性食物繊維が豊富な食品を日常的に摂取することが、健康長寿への第一歩となります。

講演:りんごが“ドクターズフルーツ”と呼ばれる理由

~医師がすすめるりんご習慣~/工藤あき 先生

講演中の工藤あき先生

◆ りんごが"ドクターズフルーツ"と呼ばれる理由

りんごには、食物繊維、ビタミン、ミネラル、そして強力な抗酸化作用を持つポリフェノールが理想的なバランスで含まれています。「毎日くだもの200グラム」を目標に、りんごを食べる食習慣をつけることが推奨されます。

りんごに含まれる豊富な栄養素

・食物繊維 : 便通改善・お腹スッキリ効果

・ポリフェノール : 老化防止・病気から守る成分

・ビタミンC・E : 美肌・疲れにくい体づくり

・カリウム : 血圧を下げる・むくみを解消

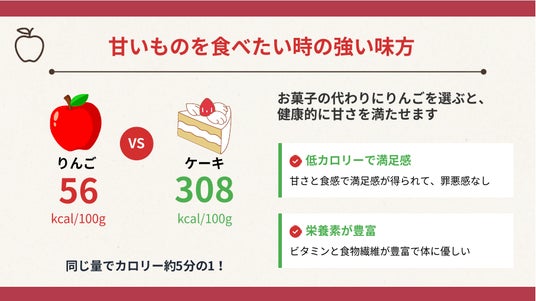

お菓子の代わりにりんごを選ぶと、同じ量でカロリーは約5分の1。甘さと食感で満足感が得られ、罪悪感なく楽しめます。

工藤あき先生講演1

工藤あき先生講演2

◆ 季節の変わり目の不調にも効果的

りんごは、抗酸化作用で体の酸化ストレスを軽減し、食物繊維で腸内環境を整え、ビタミンCで免疫力アップをサポートします。寒暖差による自律神経の乱れや、冬場の免疫力低下などの対策としても最適です。

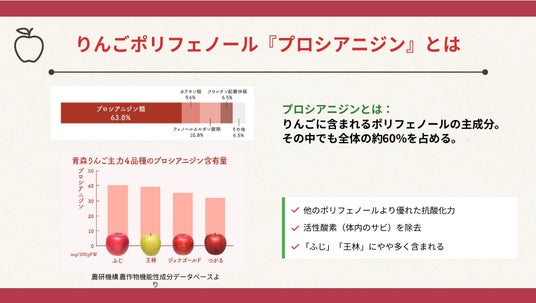

◆ りんごポリフェノール『プロシアニジン』の驚くべき効果

りんごに含まれるポリフェノールの主成分であるプロシアニジンは、ビタミンCや緑茶カテキン、赤ワインのレスベラトールを上回る抗酸化力を持っています。「ふじ」「王林」にやや多く含まれます。

<プロシアニジンの主な健康効果>

・ 動脈硬化予防:血管の健康をサポート

・ 糖尿病リスク低減:血糖値上昇を抑制

・ 肥満予防:脂肪吸収を抑える

・ 抗アレルギー作用:花粉症などに効果的

・ 老化抑制・紫外線対策:若々しい肌を保つ

工藤あき先生講演3

健康な女性65名を対象とした12週間の臨床試験※ では、りんごポリフェノールの摂取により、シミの原因となるメラニンを抑制し、日焼けによる赤みを軽減、肌の明るさを維持する効果が確認されました。

※Shoji T, et al. Nutrients,2020より

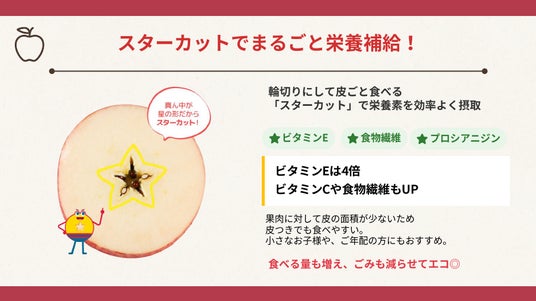

◆ 効果的な食べ方 -「スターカット」で栄養まるごと摂取

工藤あき先生講演4

朝にりんごを食べると、一日の健康リズムが整います。プロシアニジンは熱に弱く、体内で持続力がないため、生のまま、一日の中で何回かに分けて習慣的に食べることが推奨されます。りんごを輪切りにして皮ごと食べる「スターカット」は、栄養を最大限に摂取できる方法です。

★「スターカット」で皮ごと食べる:

・ ビタミンEは4倍、ビタミンCや食物繊維もUP

・ 果肉に対して皮の面積が少なく、皮つきでも食べやすい

・ 小さなお子様や、ご年配の方にもおすすめ

◆ りんごは"食べるお守り"

・ 毎日の習慣が健康をもたらす

・ 強力な抗酸化成分が体を守る

・ スターカットで皮ごと栄養摂取

・ 理想は毎日りんご1個

講演のまとめとして、工藤先生はりんごは“食べるお守り”なので、「美味しく、賢く、りんご習慣を始めましょう」と話しました。

工藤あき先生講演5

ビデオレター出演:果物に年間100万円を使うりんごマニアが教える

「りんごの豆知識」/はたんきょーさん

はたんきょーさん映像

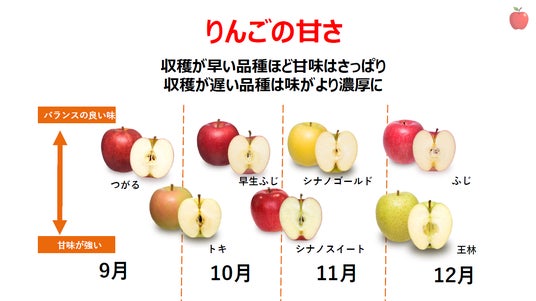

◆ りんごの甘さは収穫時期で変わる

収穫が早い品種「つがる」は甘味がさっぱり、収穫が遅い品種「トキ」、「シナノスイート」、「王林」、「ふじ」は、味がより濃厚になる傾向があります。

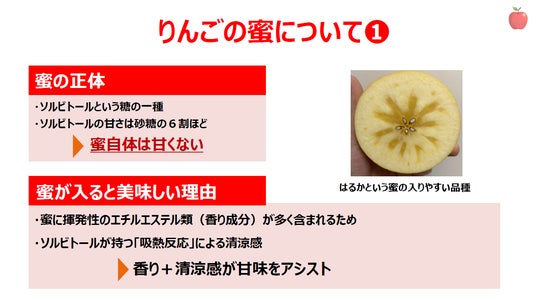

◆ りんごの蜜について

蜜の正体はソルビトールという糖の一種で、蜜自体は甘くありません。蜜に含まれる香り成分と清涼感が甘味をアシストします。蜜が入る品種は「ふじ」、「ぐんま名月」などで、標高が高い場所、寒い地域ほど蜜が入りやすい傾向があります。

◆ りんごの食感と硬さ

りんごが軟らかくなる主な要因は、果実内で生成されるエチレンの影響です。りんごは品種によってエチレンの生成量が多いものと少ないものがありますが、鮮度をなるべく保つためには、エチレンガスの影響を抑える保存方法がポイントとなります。

はたんきょーさん「りんごの豆知識」資料1

はたんきょーさん「りんごの豆知識」資料2

<軟らかくさせないコツ>

・ なるべく冷蔵庫の冷蔵室・野菜室で保管

・ 収穫時期が早い品種はなるべく早めに食べ切る

<美味しいりんごの見分け方>

・ 表面にハリがあり、色鮮やかなもの

・ 果実の裏側のお尻部分がクリーム色のもの

・ 手のひらに載せて、ずっしりと重さのあるもの

◆ りんごの変色を防ぐ方法

ビタミンC(アスコルビン酸)をまぶすと、ポリフェノールより先にビタミンCが酸化されるので変色しません。無色透明、無味無臭で、酸化防止効果があるので美容にも効果的です。また、繊維の向きに沿って手で割ると、細胞を壊さないため変色しにくくなります。

登壇者紹介

内藤裕二先生

内藤 裕二 先生

京都府立医科大学大学院医学研究科 教授

1983年京都府立医科大学卒業、2001年米国ルイジアナ州立大学医学部客員教授、09年京都府立医科大学(消化器内科学)准教授などを経て21年から現職。日本酸化ストレス学会副理事長、日本消化器免疫学会理事、日本抗加齢医学会理事、2025年大阪・関西万博 大阪パビリオンアドバイザー。専門は消化器病学、消化器内視鏡学、抗加齢学、腸内細菌叢。著書に「消化管(おなか)は泣いています」「健康の土台をつくる腸内細菌の科学」など多数。京都府立医科大学における京丹後コホート研究の腸内細菌叢研究を担当。

工藤あき先生

工藤 あき 先生

内科医/消化器病専門医

一般内科医として医療に従事する一方、消化器内科医として、腸内細菌・腸内フローラに精通、腸活×菌活を活かした美肌・エイジングケア治療にも力を注いでいる。日本消化器病学会専門医・日本消化器内視鏡学会専門医。テレビ出演も多数あり、NHK「ひるまえほっと」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」、TBS「ひるおび」、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」などに専門家として出演。雑誌『美ST』『anan』『Tarzan』などの監修・寄稿も手掛け、「むき卵肌ドクター」として親しまれている。2児の母。『腸活 オートミール弁当』(池田書店)、 『親子の免疫力アップ生活術』(主婦と生活社)、など多数。

はたんきょー さん

果物に年間100万円を使うりんごマニア

果物研究・発信をライフワークとし、特にリンゴへの深い愛着と探究心で知られる“りんごマニア”。年間100万円以上を果物に費やし、珍しい品種の収集・食べ比べなど多方面で活動している。サークル「花マル農園」を主宰し、食べ比べ会の開催や、『苹果案内』『新品種の図鑑』などの発刊を通じて、果物文化の魅力を広く発信。SNSでは新旧のリンゴ品種や育種に関する情報を紹介し、多くの果物ファンから注目を集めている。

■一般社団法人青森県りんご対策協議会について『一般社団法人青森県りんご対策協議会』は、昭和22年10月、青森県産りんごの輸送力を確保するため、県内出荷団体と県によって発足。その後幾度か改組され、現在は青森りんご産業の振興発展(消費宣伝事業)を目的に組織されている協議機関となっている。生産、出荷、加工、輸出等生産から流通まで、青森県内の主要なりんご関係団体及び全国の青果会社で組織される各地区青森りんごの会により構成されている。

【青森県りんご対策協議会HP】 https://www.aomori-ringo.or.jp