株式会社テクノル(所在地:青森県八戸市、代表取締役社長:千葉 哲也)は、23~59歳の5年以上オフィスワークをしている会社員を対象に、「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査を実施しました。

ビジネスメールや個人のやりとりが日常化する中で、サイバー攻撃の手口も大きく進化しています。

とりわけ近年では、生成AIの登場によって文法や語調が自然な迷惑メールが急増し、従来の「すぐに見破れる怪しい日本語」というイメージは通用しなくなりつつあります。

実際に、企業や個人を狙ったフィッシングメールやなりすましメールが巧妙化し、その被害が相次いで報告されており、セキュリティ教育や防御策の見直しが急務となっています。

では、こうしたリスクに対して、どの程度の方が実際に被害にあった経験を持ち、どのような対策を講じているのでしょうか。

そこで今回、セキュリティ機器、サービスを提供している株式会社テクノル(https://www.mrb-security.jp/)は、23~59歳の5年以上オフィスワークをしている会社員を対象に、「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査を実施しました。

調査概要:「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査

【調査期間】2025年8月14日(木)~2025年8月15日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,020人

【調査対象】調査回答時に23~59歳の5年以上オフィスワークをしている会社員であると回答したモニター

【調査元】株式会社テクノル(https://www.mrb-security.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

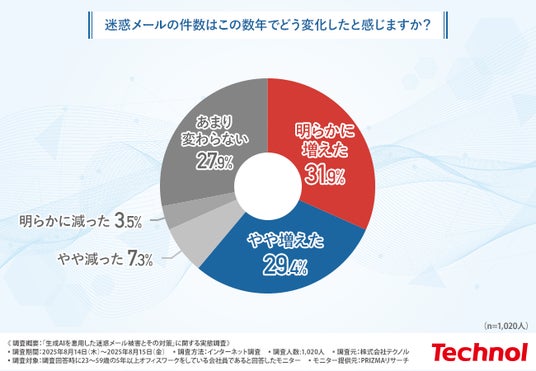

受信件数は5年前の2倍以上 迷惑メールはもはや“無視できない日常”に

はじめに、「迷惑メールの受信件数の変化」について尋ねたところ、6割以上が『明らかに増えた(31.9%)』『やや増えた(29.4%)』と回答しました。

「増えた」と回答している方が6割以上だった一方で「減った」と回答した方は1割程度にとどまっており、迷惑メールの被害を実感している方が増加していることがうかがえます。

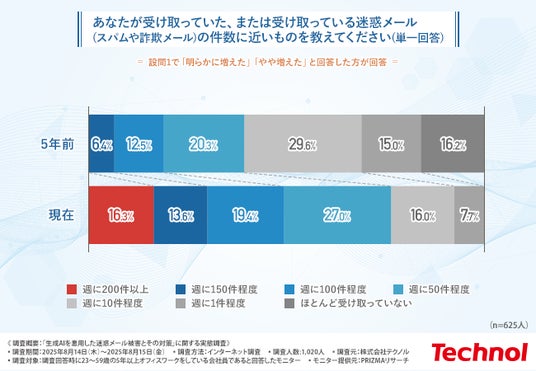

前問で『明らかに増えた』『やや増えた』と回答した方に、「5年前と現在の迷惑メールの受信件数」を尋ねたところ、下記のような結果となりました。

■5年前

『週に200件以上』0.0%

『週に150件程度』6.4%

『週に100件程度』12.5%

『週に50件程度』20.3%

『週に10件程度』29.6%

『週に1件程度』15.0%

『ほとんど受け取っていない』16.2%

■現在

『週に200件以上』16.3%

『週に150件程度』13.6%

『週に100件程度』19.4%

『週に50件程度』27.0%

『週に10件程度』16.0%

『週に1件程度』7.7%

『ほとんど受け取っていない』0.0%

5年前に「週に100件程度」「150件程度」「200件以上」と回答した方を合わせると、全体の18.9%でした。

一方、現在ではその割合が49.3%にのぼり、5年前のおよそ2.5倍に増加しています。

つまり、以前は5人に1人程度だった「週に100件以上の迷惑メールを受け取る人」が、現在では2人に1人程度にまで広がっていることがわかります。一方で『ほとんど受け取っていない』と答えた人は5年前の16.2%から現在は0%に減少し、多くの人が迷惑メールを避けられない状況になっていると考えられます。

この変化から、実際の受信件数が大幅に増加している実態が浮かび上がりました。

迷惑メールの送信ボリューム自体が増えていると同時に、AIなどを用いた高度な自動化・大量配信技術の影響も否定できないでしょう。

迷惑メールの開封経験は約4割、判断の難しさが業務負担にも直結

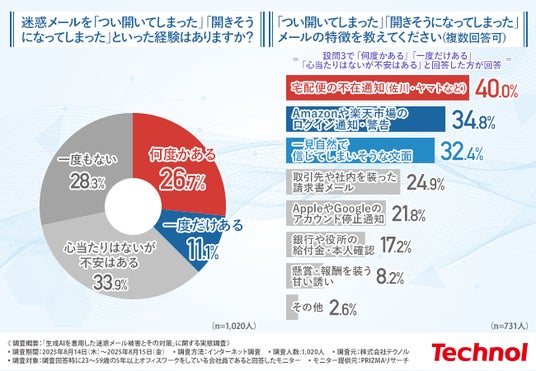

次に、「迷惑メールを『つい開いてしまった』『開きそうになった』といった経験」について尋ねたところ、『何度かある(26.7%)』『一度だけある(11.1%)』と、合計で37.8%の方が該当しました。

約4割の方が実際に迷惑メールを開いた、または開きかけた経験を持つことになります。さらに『心当たりはないが不安はある』という回答も多く見られ、直接的な被害経験がなくても、不安を抱える人が相当数いることが明らかになりました。

この結果から、メールを開く前の見極めが非常に困難になっていることが示されました。

では開きやすい迷惑メールにはどのような特徴が見られるのでしょうか。

前問で『何度かある』『一度だけある』『心当たりはないが不安はある』と回答した方に、「「つい開いてしまった」「開きそうになってしまった」迷惑メールの特徴」を尋ねたところ、『宅配便の不在通知(佐川・ヤマトなど)(40.0%)』『Amazonや楽天市場のログイン通知・警告(34.8%)』『一見自然で信じてしまいそうな文面(32.4%)』が上位になりました。

上記のように、“実在のサービスや企業”を装った迷惑メールが多く見られました。特に日常的に利用する宅配業者やECサイトを名乗ると、警戒心が薄れ、思わず開封してしまう可能性が高まると考えられます。

さらに『一見自然で信じてしまいそうな文面』が上位に挙がっていることから、実在する企業の通知メールを模倣し、あたかも本物のように装う巧妙さがうかがえます。

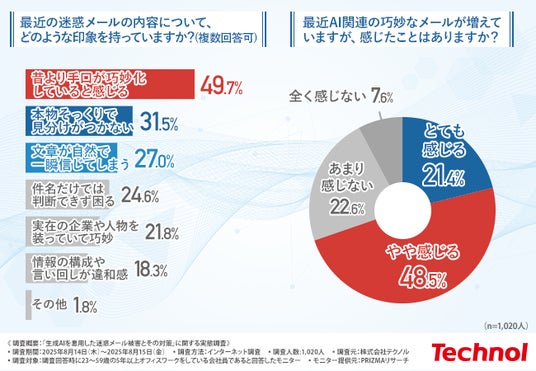

次に、「最近の迷惑メールの印象」について尋ねたところ、『昔より手口が巧妙化していると感じる(49.7%)』『本物そっくりで見分けがつかない(31.5%)』『文章が自然で一瞬信じてしまう(27.0%)』が上位になりました。

迷惑メールは以前よりも手口が巧妙になっており、『本物そっくりで見分けがつかない』という回答が上位に挙がったことからも、見た目や形式が本物に近づいていることが誤認の原因になっていると考えられます。

さらに『文章が自然で一瞬信じてしまう』と答えた人も一定数おり、内容そのものだけでなく表現の自然さも開封判断に影響しているようです。

こうした傾向の背景には、AI技術の進化によってメールの文章や体裁が洗練されてきていることも関係しているのかもしれません。

そこで、「AI関連の巧妙なメールが増えているが、それを感じたことがあるか」について尋ねたところ、『とても感じる(21.4%)』『やや感じる(48.5%)』と、7割近くの方が何らかの変化を実感している結果となりました。

生成AIの一般化により、文面が自然で整っており、これまでの“迷惑メールらしさ”が消えてきているという印象を持つ方が増えているようです。

迷惑メールの見分けがますます難しくなる中で、受信者側の心理的・時間的負担も無視できないものになっているといえるでしょう。

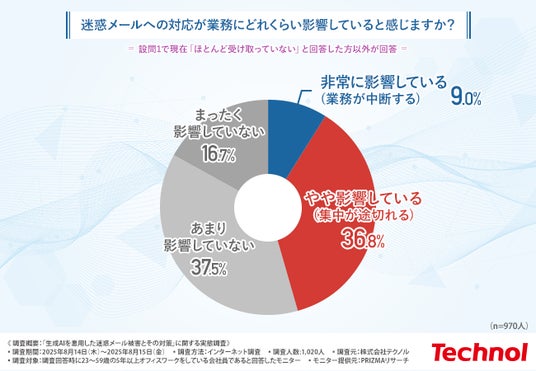

“完璧ではない技術”を“人の目”で補う現場 迷惑メール対応の限界とは

迷惑メールを現在『ほとんど受け取っていない』と回答した方以外に、「迷惑メールの対応が業務にどのくらい影響を与えているか」を尋ねたところ、『非常に影響している(業務が中断する)(9.0%)』『やや影響している(集中が途切れる)(36.8%)』と、約半数が業務への何らかの支障を感じていることが分かりました。

迷惑メールの確認や対応が日常業務の中で一定の負担となっている実態がうかがえます。

このような影響が日常的に積み重なることで、生産性の低下やストレス増加につながるリスクも考えられます。メールは多くの業務で欠かせない連絡手段となっていることから、迷惑メールへの対応は単なるIT部門の対応範囲にとどまらず、組織全体で取り組むべき経営課題のひとつともいえるでしょう。

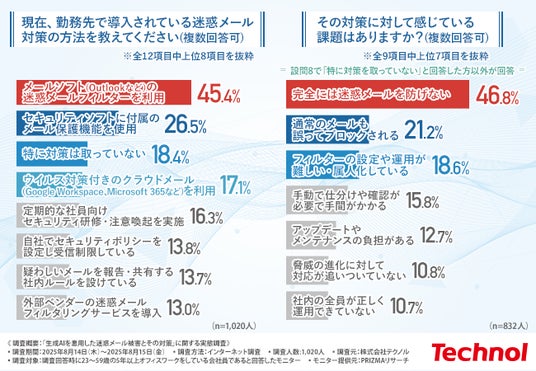

このような背景を踏まえて、実際に職場でどのような迷惑メール対策が行われているのでしょうか?

「勤務先で導入されている迷惑メール対策」について尋ねたところ、『メールソフト(Outlookなど)の迷惑メールフィルターを利用(45.4%)』『セキュリティソフトに付属のメール保護機能を使用(26.5%)』『ウイルス対策付きのクラウドメール(Google Workspace、Microsoft 365など)を利用(17.1%)』が上位になりました。

導入されている対策の多くは、メールソフトやセキュリティソフトに付随する基本的な機能に依存していることがうかがえます。

一方で、『特に対策は取っていない』という回答も2割近くに上っており、企業によって対応のばらつきが大きい実態も明らかになったことから、必ずしも全ての職場で一貫したセキュリティ運用がなされているわけではないようです。

前問で『特に対策を取っていない』と回答した方以外に、「対策に対する課題感」について尋ねると、『完全には迷惑メールを防げない(46.8%)』『通常のメールも誤ってブロックされる(21.2%)』『フィルターの設定や運用が難しい・属人化している(18.6%)』『手動で仕分けや確認が必要で手間がかかる(15.8%)』といった声が多く挙がりました。

つまり、導入は進んでいても、現在の対策は“完璧ではない技術”を“人の手”で補っている状態であり、日常業務の中で継続的なストレスや業務効率の低下につながっている実態を示しているといえるでしょう。

求められるのは「先回りの仕組み」と「意識の底上げ」

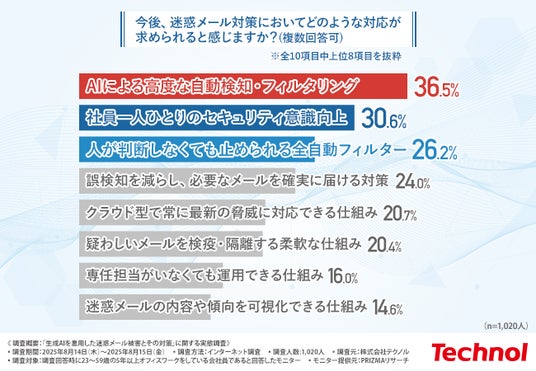

こうした現状を踏まえ、「今後、迷惑メール対策に求められる対応」について尋ねたところ、『AIによる高度な自動検知・フィルタリング(36.5%)』『社員一人ひとりのセキュリティ意識向上(30.6%)』『人が判断しなくても止められる全自動フィルター(26.2%)』が上位に挙がりました。

これらの回答からは、ヒューマンエラーを減らし、判断や対応にかかる負担を軽減したいというニーズが強いことが読み取れます。今後の迷惑メール対策には、技術によって脅威を事前に防ぐ「先回りの仕組み」と、社員一人ひとりのリテラシー向上による「意識の底上げ」の両面からの取り組みが求められているのではないでしょうか。

迷惑メール対応がもはや業務負担に 必要なのは「判断を委ねない対策」

今回の調査では、迷惑メールの受信件数が「増えた」と感じている方が6割を超え、特に「週100件以上」の受信が5年前に比べて大きく増加している実態が明らかになりました。実際に「つい開いてしまった」「開きそうになった」との回答も4割近くに上り、受信者の判断を迷わせる巧妙な手口が広がっていることがうかがえます。

開封された迷惑メールの多くは実在の企業を装い、自然な文体で本物と見分けがつきにくくなっており、AI技術の一般化がその巧妙化を後押ししていると考えられます。

こうした状況は業務にも影響を及ぼしており、約半数の方が「業務に支障がある」と回答しました。このことから、迷惑メールの対応が日常的な負担となり、生産性の低下やストレスの原因になっていることが示唆されます。

メールが業務に不可欠なインフラである以上、対策はIT部門に任せきりではなく、組織全体の課題として捉える必要があります。

導入されている対策はあるものの、「完全には防げない」「誤検知」「手動確認の手間」といった課題も多く、現場での負担軽減が求められている状況です。

今後は、AIによる自動検知や全自動フィルターのような“先回りの仕組み”と、社員のセキュリティ意識向上といった“意識の底上げ”の両面からの取り組みが重要になるのではないでしょうか。

万全なセキュリティ対策なら「株式会社テクノル」

今回、「生成AIを悪用した迷惑メール被害とその対策」に関する実態調査を実施した株式会社テクノル(https://www.technol.co.jp/)は、セキュリティ製品の製造販売やセキュリティサービスの提供を行っています。

クラウド型メールフィルタリングサービス【MR-SF:MR-SPAM FILTER】

1. AI×クラウドで“止める前提”の次世代メール防御

学習型AIが新手の迷惑メールを継続学習し、本物そっくりな文面でも見抜く

クラウド型フィルタリングでPCやサーバーに依存せず、導入もメンテナンスも不要

スパム撃退率99.8%で、日々進化する攻撃にも対応

2. 人間の判断を補完する「誤検知しない仕組み」

正常なメールは誤ってブロックされず、誤検知が少ない高精度フィルタで、

疑わしいメールだけを分離・確認

「人に頼らない安心設計」=従業員のリテラシー格差をカバー

3. 業務を止めない、集中力を削がない

迷惑メール確認や振り分けの工数を削減し、年間数十万円分の工数削減も可能

通常メールだけを通す設計で、業務メールに集中できる環境を提供

4.ルールのカスタマイズも可能

ブラックリストに登録すると受信拒否!

ホワイトリストに登録すると受信許可!

※サポート窓口が対応します。

5. 情報システム担当の負担を最小化

シンプル構成&クラウド型→インストール不要・運用レス

「検知率を上げるための更新作業」などが不要

→情シスの負担を軽減し、本来業務に集中できる環境に

詳細を見る

■株式会社テクノル:https://www.technol.co.jp/

■MRシリーズURL:https://www.mrb-security.jp/

■お問い合わせURL:https://www.mrb-security.jp/contact

■お問い合わせTEL:0178-47-8311(代)